Après s’être attaqué à l’ordre international né après la seconde Guerre mondiale, épousant l’illibéralisme des régimes autoritaires et insultant ses propres alliés européens de l’Otan, partisans du multilatéralisme et de l’État de droit, Donald Trump s’attaque au commerce mondial et au libre-échange dont son pays, depuis les accords de Bretton Woods, était jusqu’à présent l’un de fers de lance.

Dans une mise en scène à laquelle le milliardaire star de téléréalité nous a habitués depuis son retour à la Maison Blanche – casquettes MAGA, distribution de stylos et signature XXL de décrets brandis devant les caméras et une assistance ravie – le président des États-Unis a donc mis à exécution ses menaces mercredi soir : une hausse spectaculaire des droits de douane, une véritable déclaration de guerre économique mondiale.

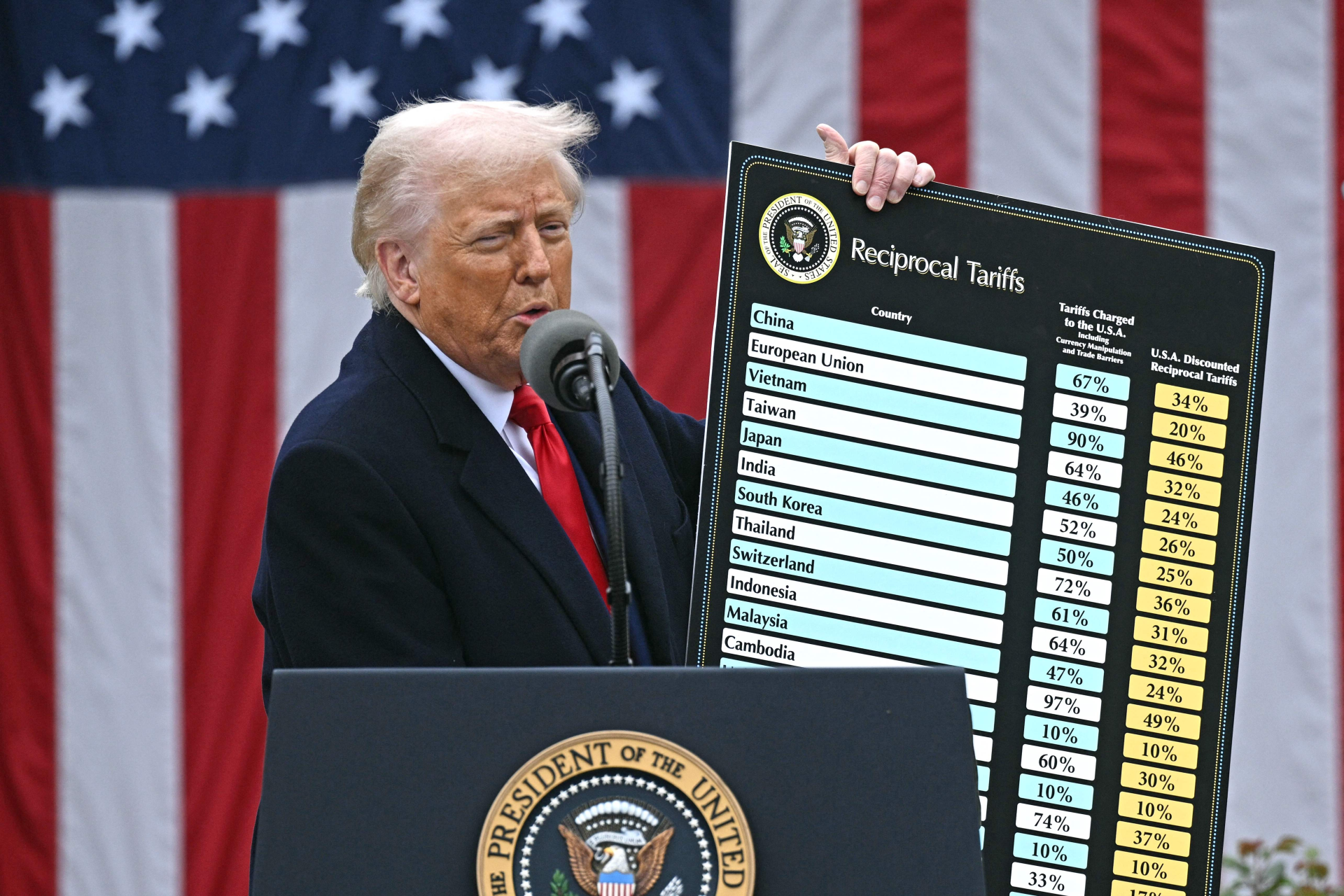

Fustigeant des droits de douane qui accableraient les produits américains, calculés de façon fantaisiste – mais quelle importance quand on est adepte des faits alternatifs – Donald Trump, qui pour une fois n’était pas flanqué d’Elon Musk, a détaillé le montant de surtaxes douanières allant de 10 % minimum à 50 % pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 49 % pour le Cambodge en passant par 20 % pour l’Union européenne et 34 % pour la Chine. « Notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis », a martelé Trump, vantant une « déclaration d’indépendance économique » en ce « jour de la libération » et en promettant un nouvel « âge d’or », son mantra depuis sa campagne.

En précipitant le monde vers un retour aux années 30, en s’exonérant de l’avis de tous les économistes pour mettre en place son protectionnisme brutal, Donald Trump fait le pari qu’une politique de fermeture et de quasi-autarcie ramènera à cet âge d’or qui rendrait à l’Amérique sa richesse. Mais cette « démondialisation », cette violente rupture avec le libéralisme défendu depuis des décennies par les États-Unis est-elle crédible ? Les États-Unis peuvent-ils réellement se suffire à eux-mêmes, eux qui restent dépendants des autres dans plusieurs domaines à commencer, par exemple, par les terres rares que Donald Trump veut aller chercher en Ukraine ou au Groenland ? Et en répondant aux légitimes angoisses et colères de l’électorat populaire qui, jadis démocrate, a voté pour lui, ne prend-il pas le risque d’amputer le pouvoir d’achat de ces mêmes Américains ? Car ce sont bien les consommateurs qui finiront par payer les taxes douanières et par supporter un inéluctable retour de l’inflation…

Autoproclamé roi du deal, Donald Trump secoue l’économie mondiale en tapant fort du poing sur la table, espérant peut-être renégocier ensuite des accords bilatéraux à son avantage. Face à cette attitude de butor, la riposte doit être ferme. Le Canada et le Mexique ont montré que tenir tête à Trump pouvait le faire reculer. L’Europe pourra-t-elle faire de même ? Déjà sonnée par l’abandon des États-Unis en matière de défense, l’Union européenne a tout intérêt à rester unie pour construire une riposte économique claire, quitte à engager un bras de fer notamment sur les services numériques.

Car établir un rapport de force est la seule chose que comprend Donald Trump… qui peut aussi changer d’avis, comme son héros McKinley. Le « premier président impérialiste » des États-Unis, que Trump cite à tout bout de champ, avait aussi construit sa carrière politique sur des droits de douane agressifs, avant de reconnaître que cela avait nui aux États-Unis et de faire volte-face en plaidant pour l’accroissement des échanges… Gageons que Trump suive le même chemin.

(Editorial publié dans La Dépêche du Midi du vendredi 4 avril 2025)